Quiseram os deuses marcar-te com a força da natureza. Nasceste selvagem e livre, como livre morreste. Indomável e louco. Saudavelmente louco, como todos deveríamos ser.

Nasceste, segundo me disseste, em família rude, mas honrada. Em que o trabalho era divisa e necessidade. Trabalho duro, regado a suor, mas nunca a lágrimas, porque havia orgulho e honra naquilo que faziam. Cara levantada, olhar directo, falar claro e certo. E cada pancada no ferro, domava este e a personalidade de quem o moldava.

Foi nesse meio que nasceste, cresceste e aprendeste a lei da casa, a lei das ruas, o trabalho duro, mas honrado. Os mesmos deuses que te fizeram nascer selvagem e livre, tinham-te destinado outro futuro, tinham determinado que tivesses asas e as soubesses usar e com elas ousasses chegar aonde a tua vontade, o teu destino, te levassem.

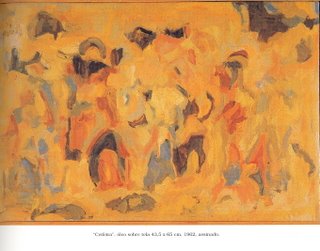

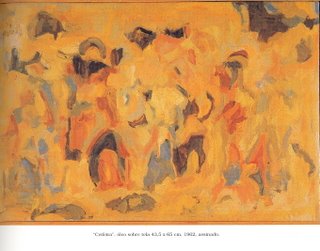

Os teus braços fortes que todos pensavam ser destinados a malhar o ferro, a serem peças fundamentais da engrenagem para a fabricação do que te exigiam, eram, quem diria, os transmissores da tua forte sensibilidade, segurando pincéis de fina marta, em vez do martelo e da tenaz. Esses braços fortes não tinham, afinal, sido feitos para malhar o ferro e metê-lo na caldeira, mas para empunhar suave e delicadamente as armas que os deuses te destinaram, os pincéis e a paleta. E que de uns e de outra fizesses a base onde prepararias aquilo que a tua mente passava desordenadamente, (ou seria organizadamente?) aos terminais últimos de teus neurónios, aquela trama de finos nervos que te faziam colocar o pincel na tela, não de qualquer modo, não com qualquer cor, mas como teu coração e sensibilidade mandavam.

E sentiste claramente que tinhas asas, que te tinham sido dadas para delas te servires. Não sei em que idade começaste a borrar a tela, o papel, ou a madeira, porque não deverias ter dinheiro para comprar o material devido, que nessa altura ainda devias considerar luxo de pintores. E o que tu precisavas era de pintar, de fabricar as cores e dares-lhe arrumo no espaço que para elas criaras. Imagino que a pouco e pouco, terás começado a usar melhor papel do que o dos blocos escolares e te tenhas aventurado um dia a comprar um caderno de bom papel para desenho, aguarela e óleo. Do que te terás privado nesse dia em que te deste a alegria de comprar tal bloco? Não saciaste a fome esse e outro dia, não mudaste os sapatos que ameaçavam ruína e te molhavam os pés como se estivesses descalço? Não sei do que te privaste, mas tenho a certeza que fizeste um sorriso lindo, deste uma das tuas gargalhadas inconfundíveis e pensaste, mais uma vez, que o teu destino estava traçado e seria feito de traços, de riscos, de manchas, de borrões, de jogos e subtilezas, de amor e de sarcasmo. E porque não de sofrimento?

Foi com esse destino assim traçado, que partiste, bolsos vazios, para Paris. Não conhecias a língua, não tinhas aquilo com que se compra o pão. Mas tinhas um tesouro enorme, do tamanho de um sonho que acreditavas poder realizar. Sabias, sem ninguém to ensinar, que tudo que tem a ver com o sonho, com os sentimentos, com a arte, tem a sua própria língua, o seu próprio entendimento. E sabias que só através da arte que sentias morar dentro de ti, havias de te realizar, de ser.

E um dia regressaste, com os mesmos bolsos vazios e a alma cheia, não do que te ensinaram, mas do que tu soubeste ler nas obras dos mestres. Aprendeste, sem mestre, onde ficava a barreira entre o génio e a banalidade. Aprendeste o que fazia a distinção entre umas cores e outras, aparentemente iguais, a diferença que havia na força imprimida aos pincéis, como aprendeste os claros e os escuros, o mapa da alma e dos sentimentos, vertido em cores e pinceladas. Percebeste que aprendias mais olhando demoradamente, horas a fio, dias incontáveis, para a tela de um mestre em um qualquer museu, do que no continuado Iinguajar daqueles que se intitulam professores e o são apenas da banalidade, nunca do génio. Aprendeste, sem saberes que o apreendias, aquilo que Picasso diria, e hoje qualquer um repete, que nada se procura e tudo se encontra, porque já lá está, na forma própria de ver, na luz irrepetível daquele fim de tarde, no sorriso ou na máscara com que se cruza na rua, no caos e na desordem, na beleza e no prazer.

Nasceste cedo de mais neste País que só acordou para a Arte tarde de mais. No sentido, e apenas nesse, que a Arte, tal como a Poesia, é também para se comer. Por isso a vida não te foi fácil. Por isso, tiveste que viver muito abaixo do que merecias. E muito acima de quase todos, porque nasceste selvagem e livre. Indomável. Com sentimentos. Sempre te recusaste a pactuar com esquemas e arranjinhos comerciais, com beija mãos àqueles que constroem mitos e por vezes destroem génios. Sempre foste um marginal, por inteiro. E ao longo da tua vida a pintura foi nascendo, foi crescendo, sempre livre de correntes e de modas. Tu pintavas apenas o que vias, como vias, como sentias. E sempre expressaste em voz bem alta, sem qualquer receio de seres ouvido, aquilo que pensavas, da arte, dos artistas, da vida, dos amigos, das mulheres, da política. E sempre assim fizeste, mesmo quando dizias autênticas barbaridades, e te referias ao que não era verdadeiramente teu e não correspondia ao teu sentir, mas àquilo que tu tinhas aprendido apressadamente em leituras oblíquas, mal digeridas. Mas, mesmo nessas ocasiões todos te ouvíamos, porque sabias emprestar à tua fala uma vivacidade e uma sonoridade únicas. O teu riso era contagiante, sadio quase sempre, outras vezes sarcástico, muitas vezes destrutivo. Mas era sempre teu, com marca de origem. Quando tu rias ou falavas todos sabiam que era o Júlio Pereira quem tinha falado ou rido. E tu tinhas tanto de que rir ...

A tua presença impunha-se e ninguém ficava indiferente, mesmo que discordassem de ti, mesmo que dissessem que não eras um pintor a sério e eras apenas um marginal. Sentado numa das mesas da Brasileira, entre tantas cabeças pensantes, tantos artistas consagrados, a tua presença notava-se, mesmo que fossem os outros os detentores da fama, os auferidores das benesses e dos proventos. Quando gargalhavas, nessas alturas, aquilo que se ouvia nada era comparado com aquilo que calavas. E tu tinhas tanto de que te rir ...

Se os teus braços eram fortes, era maior ainda o teu coração e a tua generosidade. Se com os braços abraçavas sincera e fortemente os amigos, com o teu coração amava-los realmente. Para as mulheres tinhas um compartimento muito especial nesse teu coração grande e conseguias amar várias ao mesmo tempo, sem atraiçoar nenhuma. Nasceste selvagem e livre.

Talvez por isso, só agora os teus amigos tenham resolvido ou conseguido, fazer-te a justiça e a homenagem que sempre mereceste em vida. Não sei, nem sou habilitado para o saber e muito menos para o dizer, em que lugar do ranking dos pintores te situavas ou até se te encontravas fora ou dentro dele. Mas sei, isso eu sei, que eras um grande pintor, autêntico, palpável.

Sei que o que fazias não o fazias de qualquer modo. Sempre o fazias como achavas que tinha de ser, com a mesma verdade e entrega que punhas em tudo. Sei, isso eu sei, que poucas vezes ficaste satisfeito com aquilo que fizeste e que poucas vezes – nenhuma vez – consideraste a obra acabada. Sei, isso sei, que só te saía das mãos aquilo que sentias, e nunca um rodriguinho encomendado, por um qualquer comprador. Mas apreciavas os mecenas, porque sabias que os que o são verdadeiramente, amam a arte pela arte e respeitam o artista e o seu trabalho. Apreciava-los, mas nunca tiveste nenhum. Terá sido porque não havia nenhum ou porque lhes constava que tinhas mau feitio e eras um rebelde? Dos amigos, penso que não te podias queixar. Não sei quantos tinhas, nem isso me importa. Basta-me saber que tinhas amigos que nunca te faltaram.

Eras selvagem, sim. Selvagem e indomável. E algumas coisas não fizeste por seres assim. Lembras-te de um sonho comum que tiveste com o Alexandre O'Neill? Fazerem um livro, que chegou a ter forma, e que intitularam de «Capricórnio e o Amor»? Lembras-te de ambos terem destruído esse sonho à mesa da Brasileira e de assim nos terem privado do que teria sido uma boa obra? Lembras-te de teres chegado ao atelier, e com a raiva, teres destruído quase todas as telas que tinhas pintado para esse livro? Sabes que uma das que se salvaram, talvez mesmo a única, ma ofereceste um dia por pensares que ficava em boas mãos? E sabes Júlio, que ficou mesmo? Quando olho para ela é a nossa amizade que está ali, a memória daquelas vezes que telefonavas a dizer que ias jantar a nossa casa, ou tocavas à campainha, simplesmente, como se fosses o irmão que tinha chegado da província. Sempre disseste que a comida estava boa, o que significa que realmente sempre esteve, pois se assim não fosse, terias dito que não prestava. Bom vinho este, dizias ainda. E era quase certo que logo depois de jantar – normalmente só chegavas na altura de caíres no prato da sopa – entravas na sala, olhavas para as paredes e com um ar de amigo que aconselha e quer ajudar, dizias «Ainda aqui tens estas merdas? Desfaz-te delas, porque os teus netos nunca as verão porque tudo isto vai desaparecer, o que não deixa de ser uma sorte para eles. Isto não é pintura, é moda, é merda, e vocês como perfeitos ignorantes, vão atrás das modas e dos nomes, do canto de sereia dos marchands e depois é isto que se vê. Uma merda». Bom, é isto. Pintura, é isto. Dizias tu quando olhavas para um Escada, para um Sá Nogueira. Quantas vezes me terás dito isto, Júlio? E, sabes que só agora começo a acreditar em ti e a perceber que estavas certo?

Eram grandes os teus sonhos como eram grandes tuas fantasias.

Quantas coisas deixaste por fazer e que sempre sonhaste ou prometeste

fazer. Mas a realidade nem sempre acompanhava teus sonhos. Os ritmos eram diferentes, como diferentes eram teus hábitos de trabalho, teu ritmo circadiano.

Lembro-me bem de quando e onde nos conhecemos. Foi numa festa em casa de amiga rica, ali ao Campo Pequeno. Lembro-me de quando entrei e te vi, ter pensado que estavas ali deslocado, fora do teu habitat, do teu conceito de vida. Pensei que devias ser o marginal, o intelectual, o artista de estimação, que o dono da casa exibia como animal raro que se conhece. Não tinhas nada a ver com a maioria dos que ali se encontravam e percebi que talvez só te fosse possível falar comigo ou com a nossa comum amiga e dona da casa, da festa e centro das atenções de todos, pelo seu andar de tigre, a profundidade do olhar, a voz sussurrada e dolente, a promessa adivinhada (ou apenas desejada?). Rapidamente percebi que em vez de um já éramos dois os que estavam ali deslocados. E passado pouco tempo chegámos à fala. Lembro-me de me teres dito, sem o teres perguntado a alguém, « você é médico e quase de certeza cirurgião». Pouco tempo mais usaste o você. Conversámos longamente, tuteando, afinámos padrões, que nem tu ou eu queríamos, e encontrámos a dizer-nos «E se nos puséssemos a cavar? Gosto muito da Maria, mas não vale tal sacrifício». Foi pouco depois que disseste que querias fazer o meu retrato, não propriamente o meu, mas o do médico que eu simbolizava. E morreste sem o fazer, apesar de para ti eu ser o amigo e o médico. Mais o amigo que o médico.

Lembras-te do retrato do Camilo que eu encontrei inacabado num vão do teu atelier e que para ali tinhas atirado, pensando que definitivamente? E de te ter pedido que o acabasses porque o achava um quadro espantoso? Tu discordaste e deves ter dito que já era altura de perceber alguma coisa sobre o que era a arte. Eu insisti. Acaba-o, por favor. Passado muito tempo telefonaste-me uma noite, era já madrugada alta, a dizer que ias, nesse momento, levar-me o Camilo que tinhas acabado de pintar. Quando tocaste à porta acompanhado pela tua paixão do momento e o mostraste, ainda fora de casa, esse Camilo que acabaras, eu ia morrendo com o choque. Aquele Camilo não tinha nada a ver com o outro que te pedira para acabares. Era um quadro completamente diferente. Chocou-me sobretudo a cor verde batráquio com que lhe pintaras a cara, contrastando fortemente com um azul berrante e um castanho forte com que o vestiras. Do quadro anterior, por quem me tinha apaixonado, apenas restava, com uma imagem bastante próxima da que eu considerava original, uma Fanny Owen lindíssima e um perfil de um outro Camilo, como que saído de uma nota de Banco. Por cima da Fanny tinhas escrito – Fany. O sinal que distinguia aquilo que realmente sabias, daquilo que pensavas que sabias. Reagi mal e penso que te disse que tinhas estragado o meu Camilo. Logo me disseste que aquele não era o meu Camilo, mas o do Júlio Pereira, pintor. Num daqueles teus gestos teatrais disseste-me ainda que finalmente eu tinha em casa, uma autêntica obra de arte. Nem sei se dormi bem essa noite. O teu Camilo ficou no chão, encostado à parede. Por lá se manteve algum tempo e eu fui-o aceitando e admirando cada vez mais, até que resolvi dar-lhe destaque na parede. Tinhas mais uma vez razão, Júlio. Hoje, eu sei que o teu Camilo é uma grande pintura.

Que sempre foste um grande pintor nunca duvidei. Que sempre fomos amigos, nunca duvidámos. Que devias estar vivo, tenho a certeza.

Agradeço teres-me ensinado a pôr o tabaco no cachimbo. Como um pescador holandês te tinha ensinado a ti, dizias tu. A sabedoria das pressões, do calcar do tabaco. Como uma criança, como um adolescente, como um homem. Não sei se algum dia te perguntei quando tinhas estado na Holanda. Acrescentava alguma coisa à técnica que me ensinaste, saber se o Hans existiu?

Mas nunca conseguiste convencer-me a jogar xadrez contigo. Terá sido porque eras um grande jogador e eu não sei perder?

Por isso, para mim, tu não morreste, mesmo que todos digam que sim e que até fui ao teu funeral, onde não querias nem flores, nem chocolates, nem guarda-chuvas, nem espanhóis ... Mas, ninguém consegue fazer-me acreditar que morreste ..

Decididamente não sei perder, muito menos um amigo. Até breve, Júlio.

O teu amigo incondicional

Carlos Vieira Reis

O tempo restante era para as missas, as orações, a alimentação e a dormida. No mês de Maio do ano de 1808, vários engenheiros e médicos militares visitaram o Convento de São Bento da Saúde, com vista a instalarem nele um hospital militar. Quando foram visitados pelos engenheiros e médicos militares, os frades não gostaram da graça e consideraram isso um abuso, uma vez que já tinham cedido parte do convento da Estrela. E diziam eles que, uma vez ainda vá, agora duas ...! Requereram, por isso, a Junot, no sentido de não serem ocupados e pediram a protecção do Conde da Ega. Como o convento não foi ocupados nessa altura, concluíram que isso se ficara a dever à à protecção do dito conde da Ega, facto que este não só nunca negou como logo aproveitou para pedir emprestadas 40 moedas de ouro ao Prior. Este deve ter-se arrependido mil vezes de as ter emprestado, pois logo no dia 22 de Agosto desse mesmo ano, o Intendente Geral da Polícia Francesa expediu um Aviso em que obrigava os frades a franquearem o convento, para ali se instalar um hospital, para receber os soldados franceses feridos na batalha do Vimeiro, que chegaram logo nos dias 23 e 24 de Agosto e passavam de setecentos. Depois disso, o convento serviu para instalar outros hospitais, nomeadamente o dos soldados ingleses, único que tinha a especial característica de dispor de enfermeiras inglesas, e que se supõe serem familiares das tropas estacionadas em Portugal. E, no que respeita à saúde acabou por ser Depósito de Convalescentes, o chamado Hospital dos Soldados Portugueses Convalescentes. Depois disso, este convento serviu para instalar as Cortes, em 1834, depois a Câmara dos Pares e dos Deputados, a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e hoje a Assembleia da República. O Convento em que actualmente está instalado o Hospital da Estrela, foi construído pelos frades da Ordem de São Bento de Tibães, em 1572 ou 73 e é considerado pelos historiadores, o primeiro convento beneditino de Lisboa. Foi construído na chamada Quinta de Campolide, que pertencia ao Governador da Guiné, Luís Henriques que, por desmandos vários, seus e do seu genro Duarte Peixoto da Silva, a hipotecara a um negociante do Algarve, António Nunes, a quem estava devedor de uma grande soma de dinheiro e com quem andava em litígio. Teria sido o Cardeal D. Henrique a resolver o diferendo, mandando pagar a dívida e dando ainda uma indemnização ao capitalista algarvio, para que os frades construíssem ali o seu convento. Esta é uma versão, apenas uma versão, como sucede muitas vezes nestas coisas da História. Há quem diga que o que verdadeiramente se passou, foi que os frades beneditinos tinham ocupado a quinta do Governador da Guiné, sem permissão, e que quando este regressou e verificou tal facto, ficou furioso e explodindo de raiva. Mas quando viu a igreja que os frades tinham arranjado, a sua beleza e religiosidade, terá acalmado, felicitado os frades e deixando-os ficar.

O tempo restante era para as missas, as orações, a alimentação e a dormida. No mês de Maio do ano de 1808, vários engenheiros e médicos militares visitaram o Convento de São Bento da Saúde, com vista a instalarem nele um hospital militar. Quando foram visitados pelos engenheiros e médicos militares, os frades não gostaram da graça e consideraram isso um abuso, uma vez que já tinham cedido parte do convento da Estrela. E diziam eles que, uma vez ainda vá, agora duas ...! Requereram, por isso, a Junot, no sentido de não serem ocupados e pediram a protecção do Conde da Ega. Como o convento não foi ocupados nessa altura, concluíram que isso se ficara a dever à à protecção do dito conde da Ega, facto que este não só nunca negou como logo aproveitou para pedir emprestadas 40 moedas de ouro ao Prior. Este deve ter-se arrependido mil vezes de as ter emprestado, pois logo no dia 22 de Agosto desse mesmo ano, o Intendente Geral da Polícia Francesa expediu um Aviso em que obrigava os frades a franquearem o convento, para ali se instalar um hospital, para receber os soldados franceses feridos na batalha do Vimeiro, que chegaram logo nos dias 23 e 24 de Agosto e passavam de setecentos. Depois disso, o convento serviu para instalar outros hospitais, nomeadamente o dos soldados ingleses, único que tinha a especial característica de dispor de enfermeiras inglesas, e que se supõe serem familiares das tropas estacionadas em Portugal. E, no que respeita à saúde acabou por ser Depósito de Convalescentes, o chamado Hospital dos Soldados Portugueses Convalescentes. Depois disso, este convento serviu para instalar as Cortes, em 1834, depois a Câmara dos Pares e dos Deputados, a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e hoje a Assembleia da República. O Convento em que actualmente está instalado o Hospital da Estrela, foi construído pelos frades da Ordem de São Bento de Tibães, em 1572 ou 73 e é considerado pelos historiadores, o primeiro convento beneditino de Lisboa. Foi construído na chamada Quinta de Campolide, que pertencia ao Governador da Guiné, Luís Henriques que, por desmandos vários, seus e do seu genro Duarte Peixoto da Silva, a hipotecara a um negociante do Algarve, António Nunes, a quem estava devedor de uma grande soma de dinheiro e com quem andava em litígio. Teria sido o Cardeal D. Henrique a resolver o diferendo, mandando pagar a dívida e dando ainda uma indemnização ao capitalista algarvio, para que os frades construíssem ali o seu convento. Esta é uma versão, apenas uma versão, como sucede muitas vezes nestas coisas da História. Há quem diga que o que verdadeiramente se passou, foi que os frades beneditinos tinham ocupado a quinta do Governador da Guiné, sem permissão, e que quando este regressou e verificou tal facto, ficou furioso e explodindo de raiva. Mas quando viu a igreja que os frades tinham arranjado, a sua beleza e religiosidade, terá acalmado, felicitado os frades e deixando-os ficar. Tenha sido assim ou assado, há uma coisa em que a História concorda – é sabido que Luís Henriques ficou viúvo e logo de seguida se fez frade naquele convento e naquela Ordem. Quando morreu, os frades fizeram uma lápide em que escreveram «aqui jaz Paulo Henriques(ou Luís?), religioso de São Bento, o qual fez estas casas antes de monge, que depois foi neste mosteiro. Faleceu a 9 de Junho de 1575».

Tenha sido assim ou assado, há uma coisa em que a História concorda – é sabido que Luís Henriques ficou viúvo e logo de seguida se fez frade naquele convento e naquela Ordem. Quando morreu, os frades fizeram uma lápide em que escreveram «aqui jaz Paulo Henriques(ou Luís?), religioso de São Bento, o qual fez estas casas antes de monge, que depois foi neste mosteiro. Faleceu a 9 de Junho de 1575».

E, se é verdade que foi ela a criá-las com o seu poder e despacho régio, não é menos certo que a ideia, e esta é que conta, se deve não a ela, mas a alguém mais versado na arte de pensar e mais virtuoso de sentimentos, por profissão. Não por nacionalismo irracional, mas porque lamento que assim tenha sucedido e não tenha aparecido um português com essa ideia, tenho que confessar que se deve a um espanhol a ideia e o empenho da criação das misericórdias. Chamava-se esse espanhol de nação, como então se dizia, Frei Miguel de Contreiras, nascido em Valência ou em Segóvia, não se sabe ao certo, religioso trinitário, quer dizer da Ordem da Santíssima Trindade, que em 1481 veio viver para Portugal, onde começou a pregar o socorro à pobreza e o alívio e tratamento dos doentes, como as manifestações mais «levantadas» da piedade. A sua palavra e a sua acção depressa se fizeram notar.

E, se é verdade que foi ela a criá-las com o seu poder e despacho régio, não é menos certo que a ideia, e esta é que conta, se deve não a ela, mas a alguém mais versado na arte de pensar e mais virtuoso de sentimentos, por profissão. Não por nacionalismo irracional, mas porque lamento que assim tenha sucedido e não tenha aparecido um português com essa ideia, tenho que confessar que se deve a um espanhol a ideia e o empenho da criação das misericórdias. Chamava-se esse espanhol de nação, como então se dizia, Frei Miguel de Contreiras, nascido em Valência ou em Segóvia, não se sabe ao certo, religioso trinitário, quer dizer da Ordem da Santíssima Trindade, que em 1481 veio viver para Portugal, onde começou a pregar o socorro à pobreza e o alívio e tratamento dos doentes, como as manifestações mais «levantadas» da piedade. A sua palavra e a sua acção depressa se fizeram notar.  Corria a cidade de Lisboa sempre acompanhado de um anão que conduzia um burro, com grandes alforges para recolher as dádivas em géneros que a população lhe oferecia por ele ser para eles o pai dos pobres, como lhe chamavam. Depois quando chegava ao largo da Sé, procedia à distribuição dos géneros recebidos por todos os necessitados que ali recorriam. E guardava alguns géneros para, pessoalmente, os ir levar aos presos das cadeias e a doentes acamados nas suas casas. Passado pouco tempo passou a ser o confessor da rainha e, como tal, a ter um acesso fácil à pessoa real e a possibilidade, se bem trabalhada, de influenciar o pensamento da rainha e levá-la a pensar nos problemas que ao frei Miguel Contreiras pareciam inadiáveis. E de tal maneira sensibilizou a rainha para a necessidade de se fazer algo que, em 1498, foi criada com solenidade, no claustro da Sé de Lisboa, mais propriamente na Capela de Nossa Senhora da Piedade, também conhecida por Capela da Terra Solta, porque o pavimento era em terra, a Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia.

Corria a cidade de Lisboa sempre acompanhado de um anão que conduzia um burro, com grandes alforges para recolher as dádivas em géneros que a população lhe oferecia por ele ser para eles o pai dos pobres, como lhe chamavam. Depois quando chegava ao largo da Sé, procedia à distribuição dos géneros recebidos por todos os necessitados que ali recorriam. E guardava alguns géneros para, pessoalmente, os ir levar aos presos das cadeias e a doentes acamados nas suas casas. Passado pouco tempo passou a ser o confessor da rainha e, como tal, a ter um acesso fácil à pessoa real e a possibilidade, se bem trabalhada, de influenciar o pensamento da rainha e levá-la a pensar nos problemas que ao frei Miguel Contreiras pareciam inadiáveis. E de tal maneira sensibilizou a rainha para a necessidade de se fazer algo que, em 1498, foi criada com solenidade, no claustro da Sé de Lisboa, mais propriamente na Capela de Nossa Senhora da Piedade, também conhecida por Capela da Terra Solta, porque o pavimento era em terra, a Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia. Mas, além do papel da rainha e de Frei Miguel Contreiras há que destacar a acção do Cardeal de Alpedrinha, D. Jorge da Costa que vivia em Roma e era pessoa de grande entendimento e que esteve várias vezes para ser Papa. Quando da eleição de Júlio II este ter-lhe-á dito que só era Papa em nome porque na realidade era ele o verdadeiro Papa. Já tinha sido conselheiro da rainha quando esta quis fazer o Hospital Termal das Caldas da Rainha e mais uma vez foi a pessoa a quem a rainha pediu ajuda e opinião antes de criar a Misericórdia. Terá sido por sua opinião que se seguiria o modelo de Florença no futuro Compromisso da Misericórdia de Lisboa. O Cardeal de Alpedrinha devia ser muito bom homem e na graça de Deus, pois sendo muito baixa a longevidade daquele tempo, ele conseguiu viver até aos 102 anos, devendo ser uma verdadeira excepção só explicável por graça divina.

Mas, além do papel da rainha e de Frei Miguel Contreiras há que destacar a acção do Cardeal de Alpedrinha, D. Jorge da Costa que vivia em Roma e era pessoa de grande entendimento e que esteve várias vezes para ser Papa. Quando da eleição de Júlio II este ter-lhe-á dito que só era Papa em nome porque na realidade era ele o verdadeiro Papa. Já tinha sido conselheiro da rainha quando esta quis fazer o Hospital Termal das Caldas da Rainha e mais uma vez foi a pessoa a quem a rainha pediu ajuda e opinião antes de criar a Misericórdia. Terá sido por sua opinião que se seguiria o modelo de Florença no futuro Compromisso da Misericórdia de Lisboa. O Cardeal de Alpedrinha devia ser muito bom homem e na graça de Deus, pois sendo muito baixa a longevidade daquele tempo, ele conseguiu viver até aos 102 anos, devendo ser uma verdadeira excepção só explicável por graça divina. E, desde então, foram os enfermos, até aí, sem amparo recolhidos numas casas provisórias, no Largo de Santo António, concedidas pelo Senado. Esta Confraria teria a sua sede nesta Capela até ao ano de 1534, ano em que foi transferida para um sumptuoso templo mandado construir por D. Manuel I, no local onde hoje se encontra a Igreja da Conceição Velha, na Rua da Alfândega e que já foi inaugurada por D. João III. Era uma igreja em estilo manuelino, sendo seus arquitectos Diogo Boytac e João de Castilho e que rivalizava com o Mosteiro dos Jerónimos e foi completamente destruída no terramoto de 1755. Da sua beleza ainda hoje se pode ajuizar pois a única parte que não foi destruída pelo terramoto, foi uma porta lateral virada a sul e que hoje representa a porta frontal da actual Igreja da Conceição Velha.

E, desde então, foram os enfermos, até aí, sem amparo recolhidos numas casas provisórias, no Largo de Santo António, concedidas pelo Senado. Esta Confraria teria a sua sede nesta Capela até ao ano de 1534, ano em que foi transferida para um sumptuoso templo mandado construir por D. Manuel I, no local onde hoje se encontra a Igreja da Conceição Velha, na Rua da Alfândega e que já foi inaugurada por D. João III. Era uma igreja em estilo manuelino, sendo seus arquitectos Diogo Boytac e João de Castilho e que rivalizava com o Mosteiro dos Jerónimos e foi completamente destruída no terramoto de 1755. Da sua beleza ainda hoje se pode ajuizar pois a única parte que não foi destruída pelo terramoto, foi uma porta lateral virada a sul e que hoje representa a porta frontal da actual Igreja da Conceição Velha. Ocupava uma grande área e além da grandiosa Igreja da Misericórdia de Lisboa que tinha de largura o actual comprimento da Igreja da Conceição Velha, tinha edifícios destinados a dois recolhimentos, secretaria, cartório e serviços administrativos. Nessa cerimónia foi estabelecido um Compromisso ou um regulamento como hoje dizemos, baseado no existente em Florença numa organização análoga e já existente desde 1350. O compromisso estabelecia que a Misericórdia não se destinava só a ter e gerir hospitais mas a cumprir as 14 obras de misericórdia, as sete do corpo e as sete do espírito. Que tudo se fizesse para tornar iguais os desgraçados aos afortunados. Auxiliavam-se as donzelas pobres a casar, as viúvas pobres com alimentos e dinheiro, os peregrinos com pousada e ajuda, os presos com advogados que os defendessem, os mortos com a possibilidade de enterros dignos e sobretudo os doentes com agasalho e curativo. Quando tudo isto se passou estava D. Manuel em Espanha, mas quando regressou, apoiou a acção da irmã e logo que pôde promoveu todos os meios possíveis para o desenvolvimento da Misericórdia, pelo que em 1516 criou uma dotação especial a que chamou a obra pia e mandou erigir um templo digno para aquela Confraria que acabou por ficar digna como ele pretendia, mas que infelizmente não chegou a ver. Após a destruição pelo terramoto de 1755 da Misericórdia da Rua da Alfândega, foram os seus serviços espalhados por vários edifícios alugados ou cedidos. E só no tempo de D. José e do Marquês de Pombal se resolveu esta situação insustentável, quando por Carta Régia de 6 de Fevereiro de 1768 foi entregue à Irmandade os edifícios que constituíam a Casa Professa dos Jesuítas e a magnífica Igreja de São Roque com os seus tesouros de arte sacra e que se encontravam devolutos havia meses por expulsão da Companhia de Jesus.

Ocupava uma grande área e além da grandiosa Igreja da Misericórdia de Lisboa que tinha de largura o actual comprimento da Igreja da Conceição Velha, tinha edifícios destinados a dois recolhimentos, secretaria, cartório e serviços administrativos. Nessa cerimónia foi estabelecido um Compromisso ou um regulamento como hoje dizemos, baseado no existente em Florença numa organização análoga e já existente desde 1350. O compromisso estabelecia que a Misericórdia não se destinava só a ter e gerir hospitais mas a cumprir as 14 obras de misericórdia, as sete do corpo e as sete do espírito. Que tudo se fizesse para tornar iguais os desgraçados aos afortunados. Auxiliavam-se as donzelas pobres a casar, as viúvas pobres com alimentos e dinheiro, os peregrinos com pousada e ajuda, os presos com advogados que os defendessem, os mortos com a possibilidade de enterros dignos e sobretudo os doentes com agasalho e curativo. Quando tudo isto se passou estava D. Manuel em Espanha, mas quando regressou, apoiou a acção da irmã e logo que pôde promoveu todos os meios possíveis para o desenvolvimento da Misericórdia, pelo que em 1516 criou uma dotação especial a que chamou a obra pia e mandou erigir um templo digno para aquela Confraria que acabou por ficar digna como ele pretendia, mas que infelizmente não chegou a ver. Após a destruição pelo terramoto de 1755 da Misericórdia da Rua da Alfândega, foram os seus serviços espalhados por vários edifícios alugados ou cedidos. E só no tempo de D. José e do Marquês de Pombal se resolveu esta situação insustentável, quando por Carta Régia de 6 de Fevereiro de 1768 foi entregue à Irmandade os edifícios que constituíam a Casa Professa dos Jesuítas e a magnífica Igreja de São Roque com os seus tesouros de arte sacra e que se encontravam devolutos havia meses por expulsão da Companhia de Jesus. E, hoje continua a ser a sede da Misericórdia de Lisboa. Com o passar dos anos as Misericórdias foram espalhando-se por todo o país. Logo em 1498, Lagos, Tavira, Montemor-o-Velho, Angra do Heroísmo e Vila Praia da Vitória. No ano seguinte, Porto, Évora e mais umas tantas. Em 1500, Coimbra; Beja, Ponta Delgada e outras. Em 1501 apenas a de Setúbal e em 1502 a de Santarém e Olivença e quase todos os anos se foram fundando outras de que destaco a da minha terra natal, Chaves que data de 1516. No século XV fundaram-se 23 e 139 no século XVI. Todos os séculos se foram fundando Misericórdias e já no século XX ainda se fundaram 107. Com os descobrimentos portugueses as Misericórdias foram sendo criadas pelo mundo fora, existindo já em 1504 a de S. Tomé, a de Ponta Delgada em 1500 e a de Goa em 1511. Passou a ser normal que por cada Misericórdia que se fundasse se constituísse um hospital sob administração daquela Confraria. E a administração mostrou ser eficaz de tal modo que esta situação se manteve por vários séculos e ainda hoje vamos encontrar a vocação hospitalar das nossas Misericórdias, que tendo perdido alguns dos seus hospitais na sequência do 25 de Abril de 1974, têm vindo a recuperar essa função, dando provas de eficácia e qualidade de serviços. Nunca a Igreja e o seu poder estabelecido estiveram ausentes do processo de transformação dos cuidados hospitalares. Quando D. João II pensou em reunir as dezenas de pequenos hospitais de Lisboa num só, o de Todos os Santos pediu a devida autorização papal que lhe foi concedida por Bula papal de Sixto IV, em 13 de Agosto de 1479, mas apenas para ter efeito em Lisboa. Apenas em 21 de Fevereiro de 1485 o Papa Inocêncio VIII, através de Bula estendeu essa autorização a todo o país. O Hospital de Todos os Santos foi um dos que esteve sob administração da Misericórdia por alvará de D. Sebastião em que diz que faz essa entrega porque « por se ter visto, por experiência de muitos anos a fidelidade e zelo, fervor e caridade, com que os irmãos servem os cargos da dita irmandade e aceitam e sofrem os trabalhos dela, pelo que se deve com razão esperar redução de gastos e de muitos ordenados... por isso em todas as cidades e vilas do Reino se entregava às Misericórdias a administração e governança dos seus hospitais».

E, hoje continua a ser a sede da Misericórdia de Lisboa. Com o passar dos anos as Misericórdias foram espalhando-se por todo o país. Logo em 1498, Lagos, Tavira, Montemor-o-Velho, Angra do Heroísmo e Vila Praia da Vitória. No ano seguinte, Porto, Évora e mais umas tantas. Em 1500, Coimbra; Beja, Ponta Delgada e outras. Em 1501 apenas a de Setúbal e em 1502 a de Santarém e Olivença e quase todos os anos se foram fundando outras de que destaco a da minha terra natal, Chaves que data de 1516. No século XV fundaram-se 23 e 139 no século XVI. Todos os séculos se foram fundando Misericórdias e já no século XX ainda se fundaram 107. Com os descobrimentos portugueses as Misericórdias foram sendo criadas pelo mundo fora, existindo já em 1504 a de S. Tomé, a de Ponta Delgada em 1500 e a de Goa em 1511. Passou a ser normal que por cada Misericórdia que se fundasse se constituísse um hospital sob administração daquela Confraria. E a administração mostrou ser eficaz de tal modo que esta situação se manteve por vários séculos e ainda hoje vamos encontrar a vocação hospitalar das nossas Misericórdias, que tendo perdido alguns dos seus hospitais na sequência do 25 de Abril de 1974, têm vindo a recuperar essa função, dando provas de eficácia e qualidade de serviços. Nunca a Igreja e o seu poder estabelecido estiveram ausentes do processo de transformação dos cuidados hospitalares. Quando D. João II pensou em reunir as dezenas de pequenos hospitais de Lisboa num só, o de Todos os Santos pediu a devida autorização papal que lhe foi concedida por Bula papal de Sixto IV, em 13 de Agosto de 1479, mas apenas para ter efeito em Lisboa. Apenas em 21 de Fevereiro de 1485 o Papa Inocêncio VIII, através de Bula estendeu essa autorização a todo o país. O Hospital de Todos os Santos foi um dos que esteve sob administração da Misericórdia por alvará de D. Sebastião em que diz que faz essa entrega porque « por se ter visto, por experiência de muitos anos a fidelidade e zelo, fervor e caridade, com que os irmãos servem os cargos da dita irmandade e aceitam e sofrem os trabalhos dela, pelo que se deve com razão esperar redução de gastos e de muitos ordenados... por isso em todas as cidades e vilas do Reino se entregava às Misericórdias a administração e governança dos seus hospitais».

Começaram a deitar dois doentes por cama, como naquela época sucedia em vários hospitais da Europa e às vezes mesmo três. Por baixo destas enfermarias havia várias salas onde se acolhiam os peregrinos e os pobres que pediam esmola pela cidade. O pessoal médico era constituído inicialmente por um médico e dois cirurgiões, um dos quais dormia no hospital, mas passado pouco tempo eram já dois médicos e três cirurgiões e mais um mestre que curava o morbo serpentino. A arquitectura deste hospital era extremamente moderna e funcional, Para além daquele pormenor já referido de os doentes poderem assistir à missa das suas camas, causava admiração a quem visitava o hospital a forma como as camas estavam construídas, tendo todas um cacifo superior onde se guardava a roupa do doente e havia um sistema de porta falsa que permitia retirar os cadáveres dos doentes quando estes morriam, sem que os outros doentes disso se apercebessem. Havia também enfermeiros e enfermeiras para tratarem exclusivamente doentes do mesmo sexo.

Começaram a deitar dois doentes por cama, como naquela época sucedia em vários hospitais da Europa e às vezes mesmo três. Por baixo destas enfermarias havia várias salas onde se acolhiam os peregrinos e os pobres que pediam esmola pela cidade. O pessoal médico era constituído inicialmente por um médico e dois cirurgiões, um dos quais dormia no hospital, mas passado pouco tempo eram já dois médicos e três cirurgiões e mais um mestre que curava o morbo serpentino. A arquitectura deste hospital era extremamente moderna e funcional, Para além daquele pormenor já referido de os doentes poderem assistir à missa das suas camas, causava admiração a quem visitava o hospital a forma como as camas estavam construídas, tendo todas um cacifo superior onde se guardava a roupa do doente e havia um sistema de porta falsa que permitia retirar os cadáveres dos doentes quando estes morriam, sem que os outros doentes disso se apercebessem. Havia também enfermeiros e enfermeiras para tratarem exclusivamente doentes do mesmo sexo.